Soutenance

Le 19 novembre 2019

Saint-Martin-d'Hères - Domaine universitaire

Complément lieu

Amphithéâtre Wilfrid

Kilian 1381 Rue de la Piscine

Analyse des mécanismes d'interaction entre un bloc rocheux et un versant de propagation : application à l’ingénierie

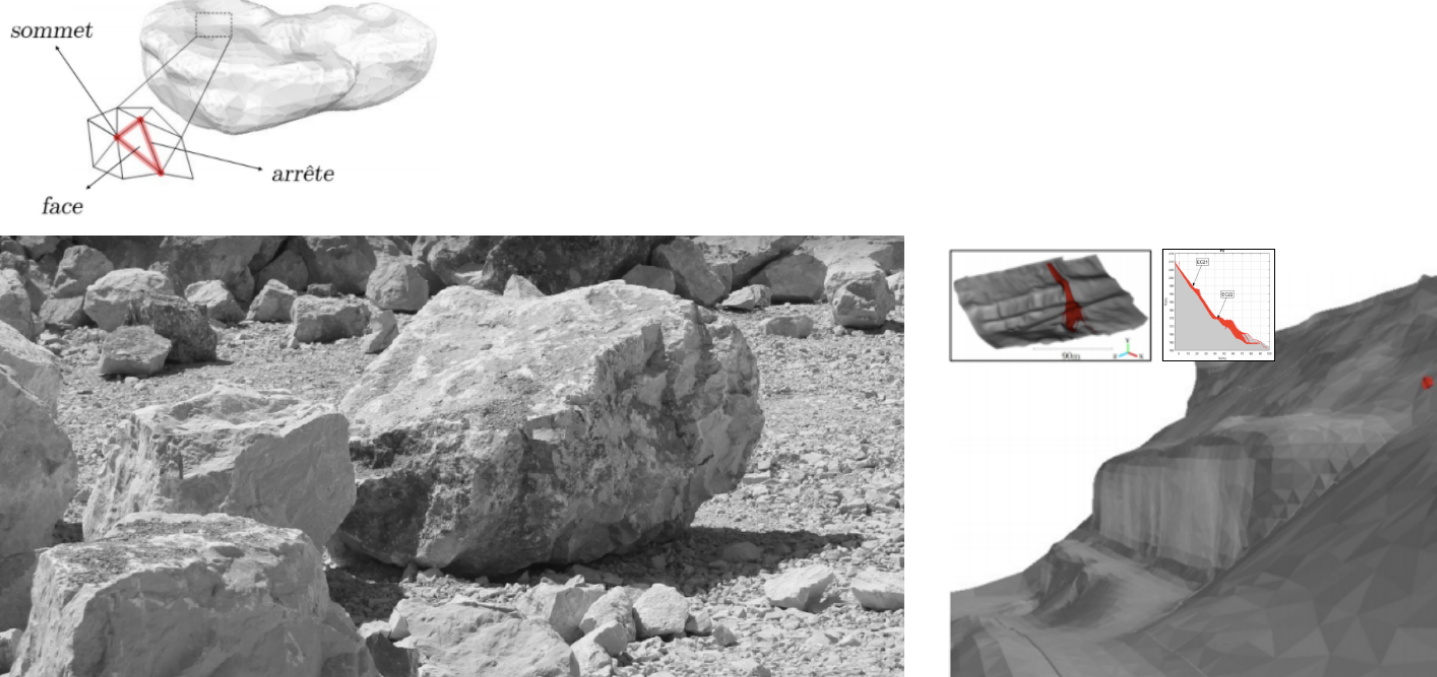

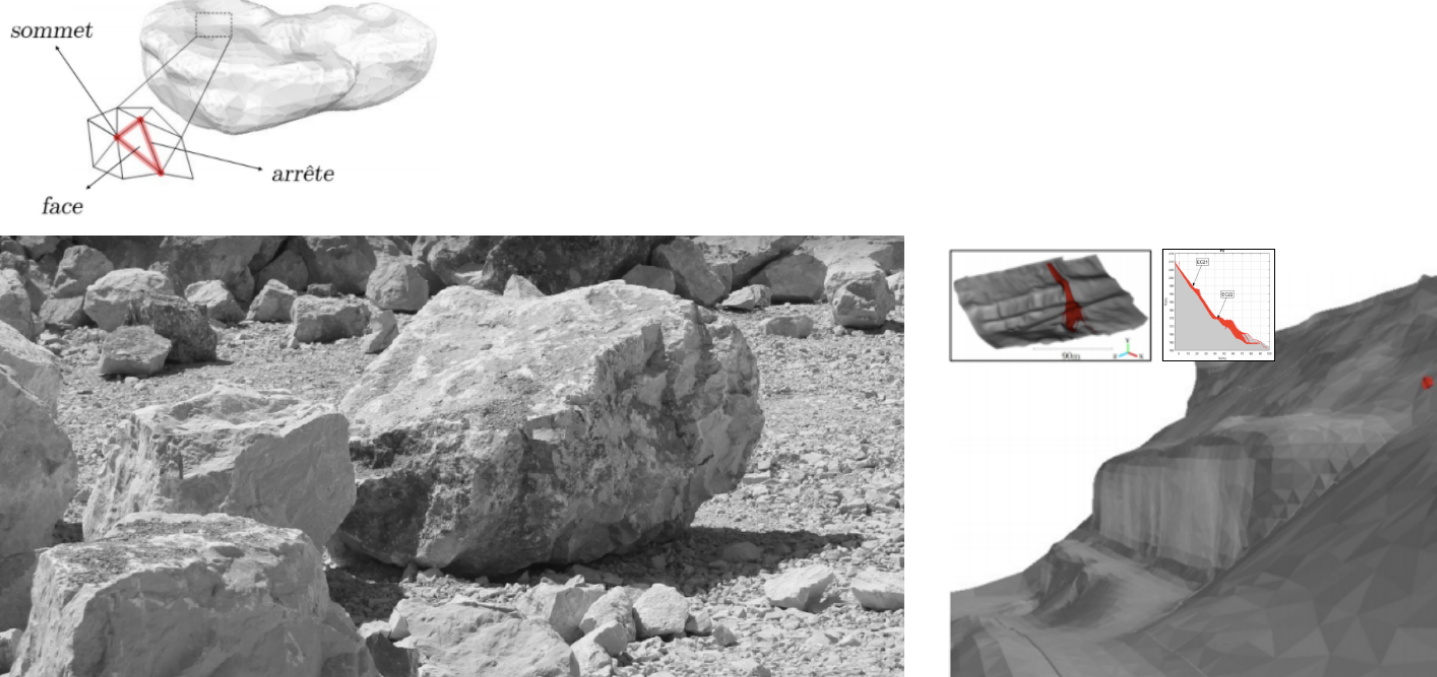

De nombreuses incertitudes liées aux mécanismes d'interaction entre les blocs rocheux et le versant naturel lors des chutes de blocs persistent ; la prévision de tels événements reste de ce fait encore incertaine. Néanmoins, les outils numériques et la puissance de calcul ne cessent d'évoluer. Si, auparavant, les calculs trajectographiques étaient restreints à des géométries simplifiées et à des mouvements balistiques en deux dimensions, il devient désormais possible d'y intégrer des raffinements tels que la forme complexe des blocs, des modèles numériques tridimensionnels de terrain d’une grande définition ou une prise en compte fine des mécanismes dissipatifs au niveau du point d'impact entre le bloc et le versant de propagation.

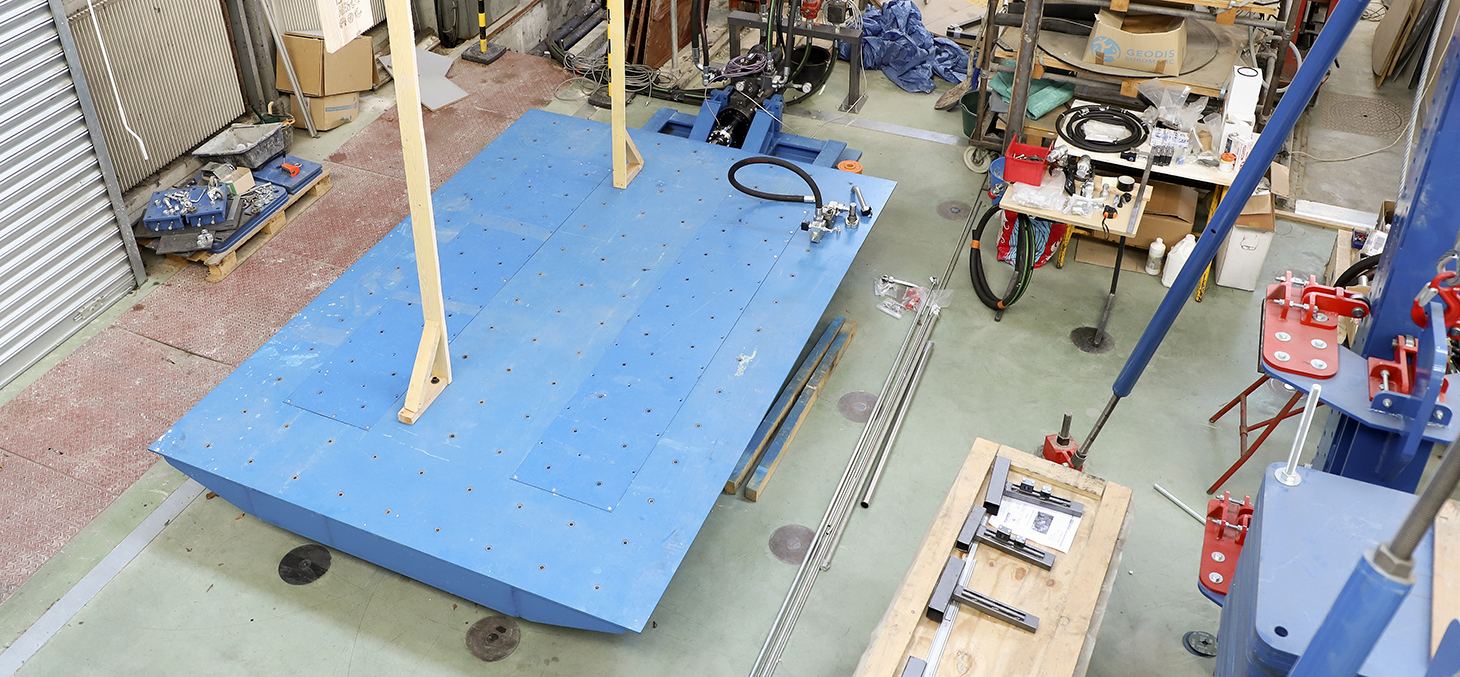

L’objectif principal de la thèse est d’analyser, avec un code numérique discret en trois dimensions, l’influence des paramètres de forme et d’interaction sur la nature du rebond dans un contexte d’ingénierie. Nous présentons tout d’abord une méthodologie d'identification et d'étude de sensibilité des paramètres de contact, élaborée et validée à partir d’expérimentations de laboratoire. Cette méthodologie a été appliquée par la suite à deux expérimentations de chute de blocs menées sur sites réels à moyenne et à grande échelle.

L’étude réalisée à moyenne échelle a permis de confronter le modèle numérique à des données obtenues lors d'une campagne expérimentale sur voies ferroviaires commanditée par la SNCF et menée en collaboration avec IRSTEA. Les analyses qui ont été réalisées ont porté sur les vitesses d’impact des blocs avec le ballast et les distances de propagation.

L’étude menée à grande échelle s’appuie sur plusieurs séries de lâchés de blocs réalisées sur le site expérimental de la carrière d'Authume dans le cadre d’un Benchmark proposé dans le cadre du Projet National C2ROP. L’objectif principal du Benchmark est de tester et de comparer entre eux des logiciels trajectographiques, des codes de calculs numériques et les pratiques d’ingénierie pour en définir la pertinence et les domaines de validité. Dans le cadre de la thèse, ce travail a été conduit en plusieurs phases (à l’aveugle puis avec des données partielles mesurées lors de la campagne d'essais) et nous présentons l'évolution de ces analyses à l'issue de chacune des phases. L’étude a porté principalement sur les vitesses, les hauteurs et les énergies de passage des blocs en certains points du profil de propagation, ainsi que sur les positions d’arrêt des blocs. Une étude sur l'influence de la forme des blocs sur les distances de propagations est également présentée.

Enfin, un Benchmark interne réalisé au sein de l'entreprise IMSRN montre l’importance, sur les analyses, de l'expertise de l'opérateur, et des conséquences de l'utilisation de différents outils trajectographiques (en 2D et en 3D). Ces travaux mettent en lumière les problématiques actuelles auxquelles sont souvent confrontés les bureaux d'études et les ingénieurs en charge des études de risques.

Jury

Alfredo TABOADA, Rapporteur - Maître de Conférences, GeoSciences, University of Montpellier

Luuk DORREN, Rapporteur - Professor, HAFL Bern

François NICOT, Examiner - Research Director, IRSTEA Grenoble

Marie-Aurélie CHANUT, Examiner - Research Director, CEREMA

Pierre PLOTTO, Examiner - Doctor, IMSRN Company

Pascal VILLARD, Thesis Director - Professor, 3SR Laboratory

Dominique DAUDON, Co-supervisor - Maître de Conférences, Laboratoire 3SR

Vincent RICHEFEU, Co-supervisor - Maître de Conférences, Laboratoire 3SR

Interaction entre un bloc rocheux et un versant de propagation

Interaction entre un bloc rocheux et un versant de propagation